Balebandung.com – Sepekan kemudian pasukan Tatar Ukur dan Sumedang sudah terkumpul di Dayeuh Ukur, ibukota Tatar Ukur. Sengaja pengumpulan pasukan tidak dilakukan di Kutamaya, pusat Kawedanaan Sumedang, agar memudahkan beberapa umbul dan kandaga lante. Toh pada saatnya bergerak mereka juga akan memasuki wilayah Sumedang, sebelum bergabung dengan pasukan Tumenggung Bahureksa dari Mataram di Karawang.

Ribuan prajurit dari berbagai kesatuan dan wilayah telah siap siaga untuk berperang. Gobang dan tombak masing-masing sudah terasah tajam, jamparing (anak panah) sudah diperiksa dan tali gondewa (busur) pun telah diganti baru. Begitu pula balati dan keris bila harus bertarung dalam jarak dekat. Tak elok kalau di medan perang nyawa terpisah dari badan hanya gara-gara tali busur putus di tengah peperangan.

“Bagaimana, apakah semua kandaga lante dan umbul sudah datang?” tanya Ukur kepada Ngabei Tarogong. Karena jarak yang tak terlalu jauh dan hubungan persahabatan di antara keduanya, Ngabei Tarogong sudah berada di Dayeuh Ukur sejak sepekan lalu.

“Tinggal pasukan dari Keumbulan Sindang Kasih, Gusti,” jawab Ngabei Tarogong.

“Ah, Kau, gusti-gusti,” kata Ukur. Sudah lama ia meminta teman karibnya itu cukup menyebut namanya. Tetapi jujur saja, ia pun belum bisa memberikan solusi kata apa yang bisa dijadikan ganti. Apalagi ia pun mengerti kesulitan Ngabei Tarogong yang secara kepangkatan resmi berada di bawahnya. Orang akan gampang menyebutnya tak menaruh hormat, atau bahkan membangkang bila seenaknya menyebut nama atasan. Akhirnya Ukur sempat memintanya hanya menyebut ‘rakanda’, namun itu pun tak pernah dilakukan Ngabei Tarogong, kecuali hanya bila keduanya tengah berada berdua, entah di rumah Ngabei di Tarogong, sebuah wilayah di kaki Gunung Papandayan, atau di kediaman Ukur di Dayeuh Ukur.

“Hm, Umbul Sindang Kasih ya..” Ukur berkata lirih. Matanya bertumbuk dengan pandangan Ngabei Tarogong. Keduanya segera tersenyum penuh arti. Sejak lama Ukur dan Ngabei Tarogong memang mencium bau ketidaksetiaan dari wilayah timur kekuasaan Ukur yang dipimpin Ki Somahita itu. Pernah Ukur mendapatkan laporan, Ki Somahita banyak bermain mata dengan kekuasaan Kesultanan Cirebon yang dalam geopolitik Sumedang-Ukur tetap harus dipandang sebagai musuh yang harus diwaspadai.

“Mungkin karena jarak wilayahnya yang berbatasan dengan Kesultanan Cirebon, Ki Somahita memilih mencari cara-cara yang aman,” kata Ngabei Tarogong beberapa waktu lalu. Ukur saat itu hanya mengangguk, meski kemudian mengeluarkan apa yang ia pikirkan.

“Benar. Tapi memang penguasa Sindang Kasih itu wajahnya pun entah mengapa mewakili gambaran seorang pengecut, seorang munafik yang licik. Wajah yang miyuni Sangkuni dalam pewayangan,” kata Ukur.

Ia membayangkan wajah tirus dengan dagu lancip cenderung maju sehingga terkesan cameuh. Semua itu ditambah dengan kumis jarang yang entah mengapa dipelihara pemiliknya dengan rajin dan setia. Semua gambaran wajah yang sukar membuat orang percaya dengan pribadi pemiliknya.

“Tinggal kita waspada permana tingal,” kata Ngabei Tarogong.

“Sumuhun, Rayi. Benar.”

Keduanya masih berbincang-bincang manakala seorang prajurit datang, mengabarkan kedatangan pasukan dari Keumbulan Sindang Kasih.

“Ki Somahita datang dengan seratus prajurit, Gusti,” kata prajurit itu melaporkan.

“Hah? Seratus prajurit?”

Ukur terperanjat. “Apa yang bisa diperbuatnya dengan hanya seratus prajurit? Dia pikir masing-masing prajuritnya itu Gatotkaca atau Raden Antareja? Suruh Si Somahita segera melapor ke sini!” teriak Ukur marah.

Sebelumnya ia berharap sedikitnya Umbul Sindang Kasih membantu dengan tiga ratus prajurit. Sindang Kasih adalah wilayah dengan penduduk tak kurang dari 5.000 umpi. Satu umpi diminta membantu dengan seorang wajib jurit saja sudah 5.000 orang yang bisa ia bawa ke sini. Apa artinya 300 dibanding kemampuannya menyediakan tenaga wajib jurit dengan potensi sebesar itu?

“Rayi, tolong kumpulkan semua pimpinan prajurit. Kita akan berangkat menuju Karawang, besok setelah shalat subuh,” kata Ukur. Ia kemudian berjalan cepat ke arah balairung, menemui Ki Somahita yang dimintanya menghadap.

***

Di Pelabuhan Tegal, Tumenggung Bahureksa sedang gundah. Ia diminta membawa sedikitnya seribu prajurit melalui jalan laut. Sekitar 10 ribu prajurit Mataram, gabungan dari berbagai wilayah taklukan telah berangkat jauh-jauh hari, melalui jalan darat yang akan memakan waktu tak kurang dari tiga bulan lamanya. Namun perahu dan prajurit yang ada kurang dari jumlah yang diminta Sang Susuhunan Mataram.

Yang terkumpul di Pelabuhan Tegal baru 600 orang, masih jauh dari target. Sementara jumlah gorab (perahu berlayar layar ganda khas Jawa) yang dipinjamkan para pedagang pribumi dan orang-orang Tionghoa yang sudah merapat di dermaga tak lebih dari 35 saja.

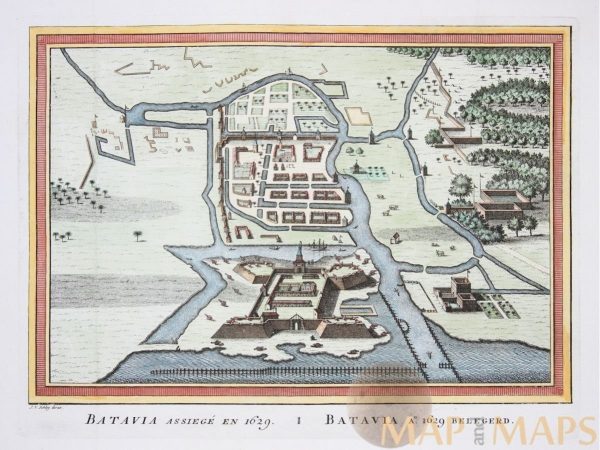

Jika begini, bagaimana ia bisa sukses merebut Batavia? Jangan-jangan malah kepalanya yang akan menyeringai bertalam nampan di bawa orang ke hadapan Susuhunan. Bukan dirinya yang dengan bangga dan siap menerima tanda jasa melaporkan kemenangan!

Padahal untuk ekspedisi ini ia sudah mengajak anaknya serta, biar nanti anak laki-lakinya itu juga turut mengecap kemenangan dan dilimpahi anugerah Kanjeng Susuhunan. Ia ingin anaknya suatu saat menjadi seorang bupati, menggantikan dan meneruskan jabatan yang saat ini ia sandang dan terbukti banyak memberinya kenikmatan dan kesenangan duniawi.

Sudah 23 tahun ia menjabat posisi itu, terhitung saat dilantik pada 26 Agustus 1605 oleh penguasa Mataram sebelumnya. Syukur-syukur anaknya itu bisa melampaui pencapaiannya di hirarki Keraton Mataram. Menjadi mangkubumi memang sulit, karena juga meniscayakan pertalian darah dan keturunan. Tetapi kalau nasib baik setelah perjuangan yang keras, siapa tahu?

Dirinya pun awalnya hanya putra seorang biasa, Ki Ageng Cempaluk. Nama yang diberikan ayahnya adalah Raden Bahu. Benar, ayahnya itu disebut-sebut punya hubungan pertemanan yang sudah laiknya persaudaraan dengan Ki Ageng Bondan Kejawan alias Lembu Peteng, putra Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit[1]. Tetapi kenyataannya, dalam keseharian keluarganya hanyalah orang biasa.

Ia baru mendapatkan posisi baik dalam tata hirarki keraton setelah sukses melaksanakan perintah Mataram sebelumnya untuk membuat bendungan Kali Sambong dan membuka hutan Gambiran yang teramat lebat menjadi pedukuhan yang ramai. Dukuh itu kemudian diberi nama Pekalongan, dari kata ‘tapa kalong’ yang ia lakukan seiring melaksanakan tugas tersebut.

“Ki Mangunrejo!” teriaknya memanggil orang kepercayaannya. “Cari 30 perahu lagi. Cari juga orang-orang. Rekrut mereka, kasih senjata. Kita memerlukan banyak orang untuk tugas ini, atau kepalaku dan kepalamu yang jadi taruhannya.”

“Sendika, Gusti,” kata orang yang dipanggil Mangunrejo itu, khidmat. “Izinkan hamba melaporkan persedian bahan makanan yang bisa kita bawa.”

“Ya, monggo.”

Ki Mangunrejo langsung melaporkan bahwa meski kapal belum cukup, perbekalan untuk serangan ke Batavia sudah mampu mencukupi keperluan dapur umum.

“Di gudang telah ada 130 ekor kerbau dan kambing, 3.600 liter beras, 10.600 ikat padi, 26 ribu butir kelapa dan 5.900 batang gula merah, Gusti.”

“Bagus, kerjamu,” kata Tumenggung Bahureksa. “Kini tinggal dengan cara apa pun kau cari perahu. Kalau pemiliknya menolak, kau takut-takutilah. Bikin dia takut seperti ketakutan yang terus berada di punggungmu karena ancaman potong kepala dari Kanjeng Sinuhun.”

“Sendika, Gusti Tumenggung!” kata Mangunrejo. Kini dia merasa bulat sudah. Kalau para tengkulak di pelabuhan itu menolak meminjamkan perahu mereka, apa boleh buat. Dia tak ingin kepalanya sendiri menggelinding ke jalanan hanya karena dianggap gagal menjalankan perintah Kanjeng Sultan. [bersambung/gardanasional.id]

[1] Sumbernya hanya dari babad yang penuh mitos dengan urutan pemberian waktu yang kadang terkesan kacau.